USR臺東Y2計畫

---深耕山海沙城好未來

114 成果亮點

戶外教育 文化休閒 數位行銷 原民智慧

文化資源與休閒產業學系

行銷學

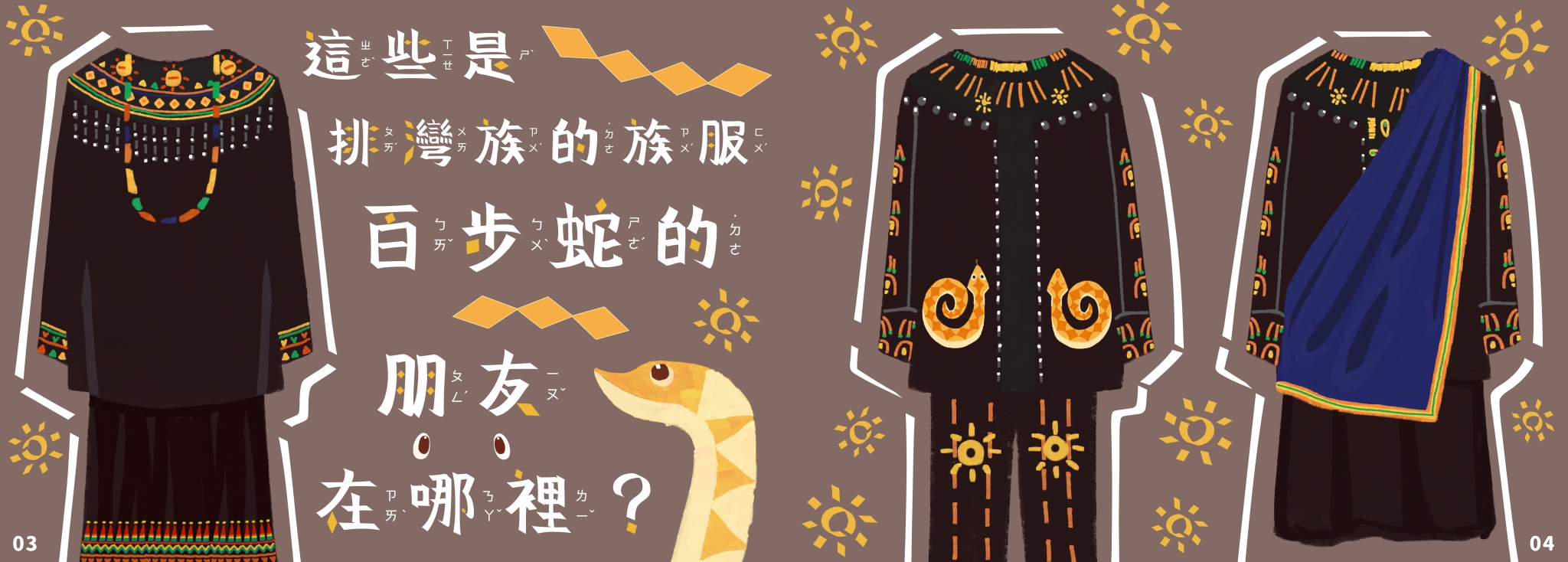

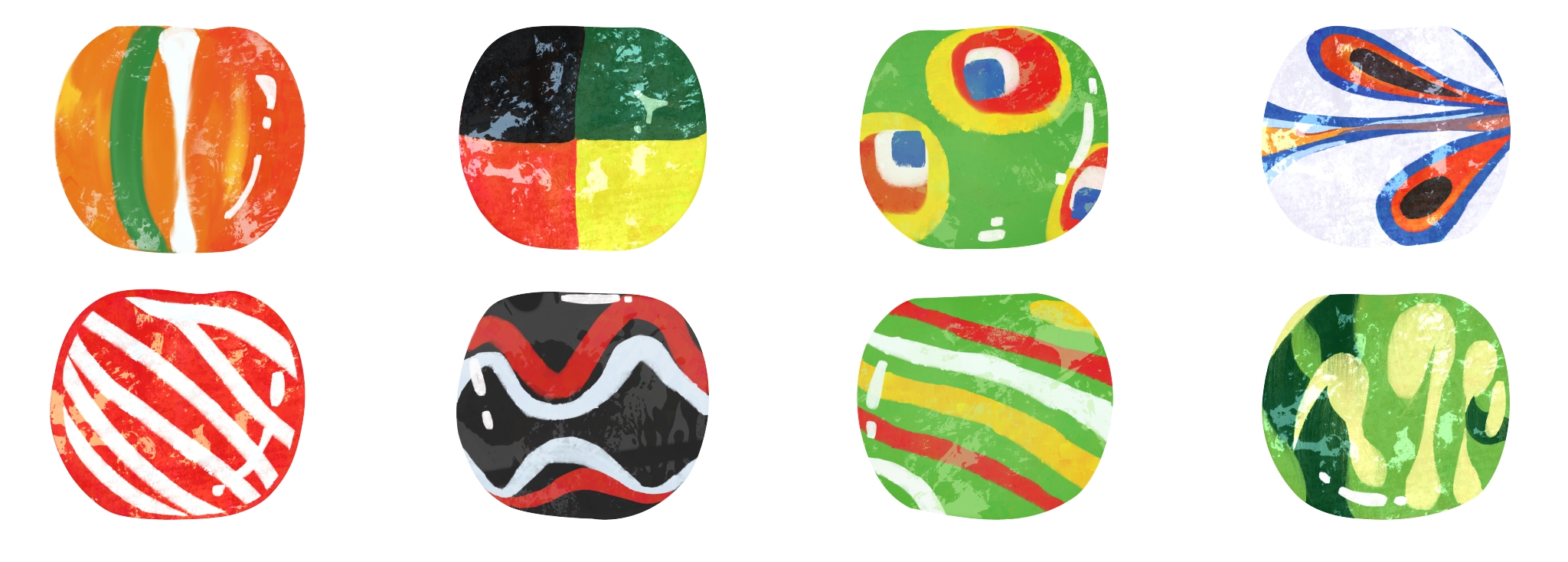

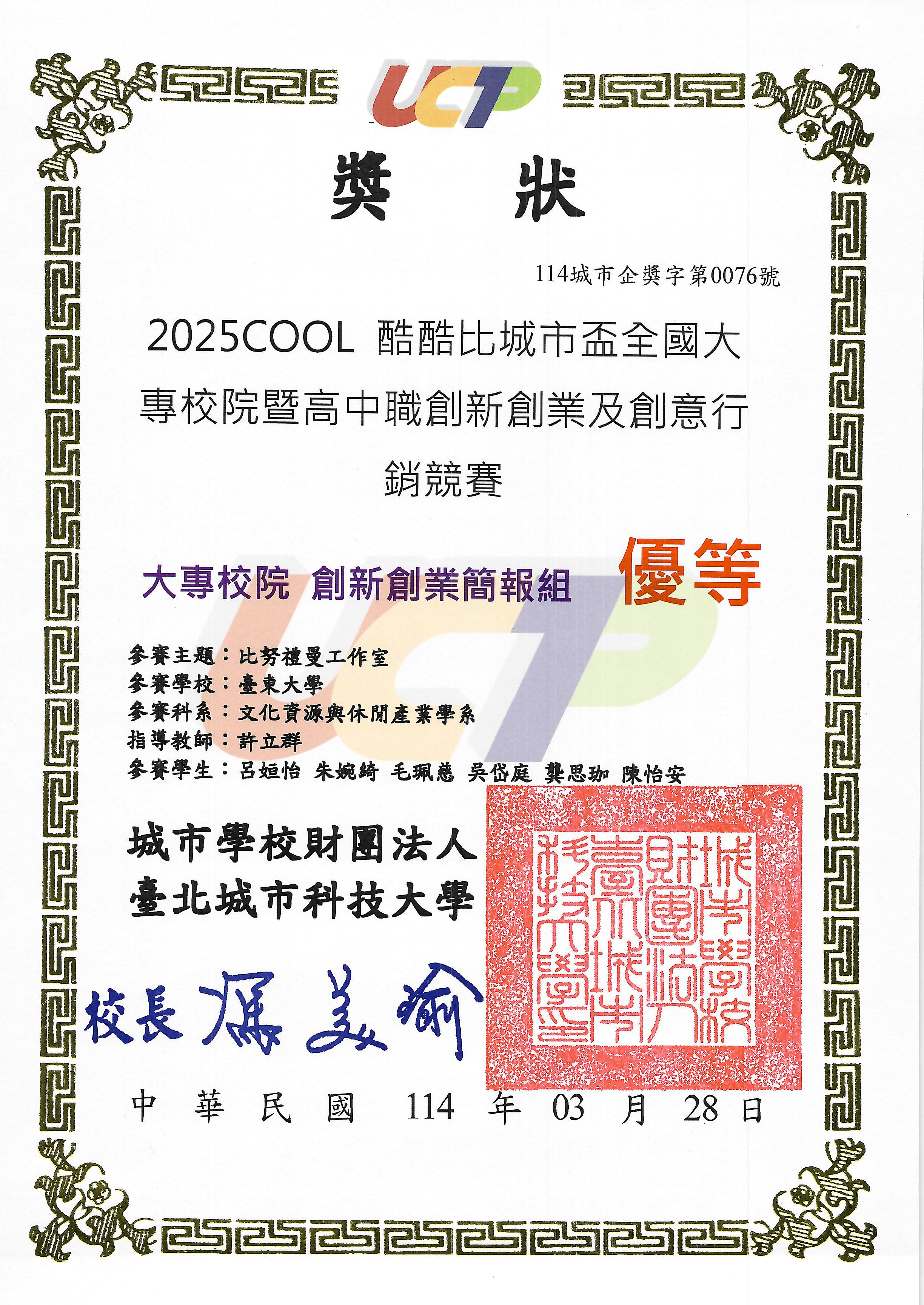

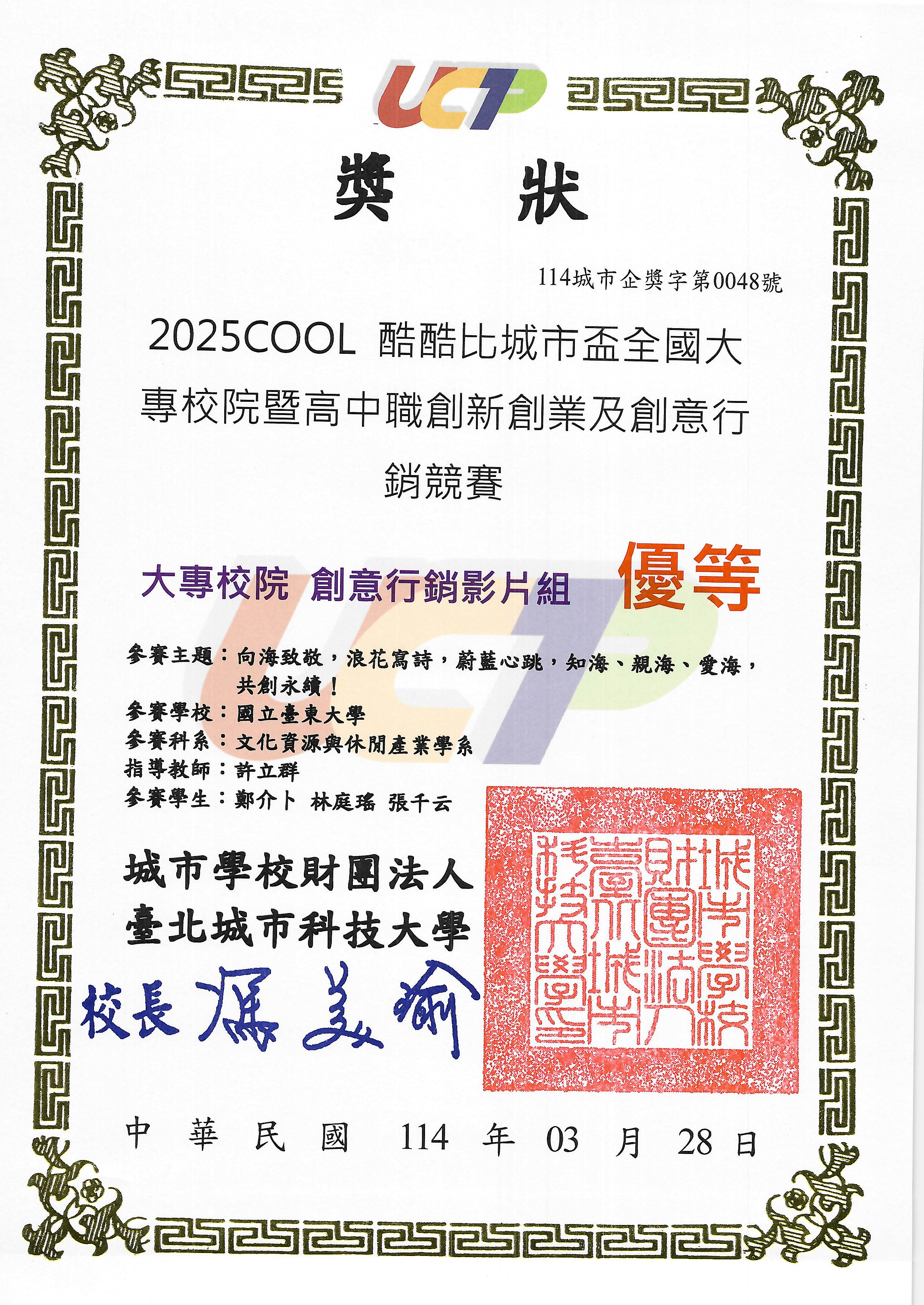

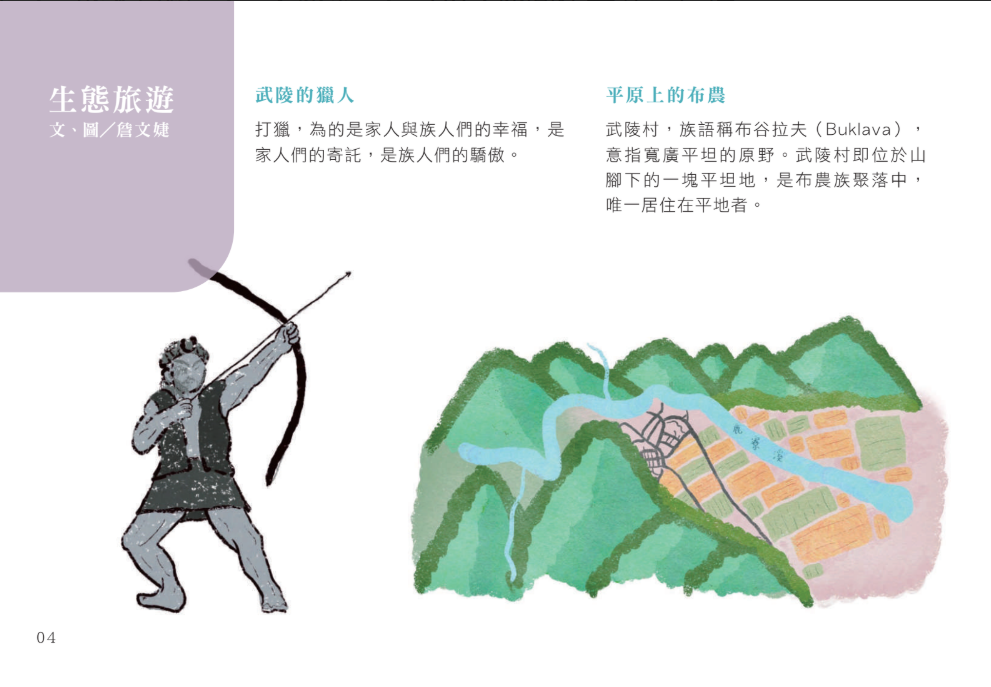

課程運用CDIO創新教學模式結合地方遊戲化方式進行課程主題設計,並連結聯合國永續發展目標SDGs,合作店家以「地理學」流域觀點進行設計,將太麻里溪流域(東64線)與金崙溪流域(東66線),延伸擴展至海岸線臺11線(富山-富岡沿線),參與實施融入排灣族與阿美族的多元文化體驗式學習,與邀請10間特色店家合作進行操作與實踐,進行「行銷企劃」構思與提案作為主軸,融入「地方DNA」進行店家設計與實踐,包括:行銷企劃主題構想書、創意海報設計及主題影音宣傳製作,並獲得全國三創競賽「創新創業簡報組」與「創意行銷影片組」遊戲結合,設計出一款富山「風箏石」傳說故事遊戲;在臺東南迴線,透過地方故事繪本電子書,探索「排灣族文化」,引領受眾以趣味、沉浸式體驗方式,充分體現山海文化旅遊新玩法。

2025 COOL酷酷比城市盃全國大專院校創新創業及創意競賽

導覽解說實務

這學期「導覽解說課程」延伸的課程主題為「歷史之前的台東人」導覽手冊製作,讓學生分組進行卑南遺址公園相關主題故事的內容探索、資料蒐集,並以文字、照片或手繪圖來呈現,最後,編輯成歷史之前的台東人導覽小手冊。透過課程規劃,讓學生以多元的學習與成長,關心在地歷史資源,落實在地關懷,善盡大學社會責任。

世界飲食文化

課程期間帶領學生參訪許多在地商家,並在學期中以在地食材研發特色飲品,參與由晃晃書店與國立史前文化博物館合作推出的「書書果實」品牌及年度策展,展現學習成果。

競技與運動科學學系

暑期競晴釋FUN育樂營

為延續競技學程之傳統,繼續為本校及競技學程創造更好的口碑,也透過完整的規劃競技運動及USR山海中心戶外專業知能等課程,藉此機會讓系上同學增加教學實務實習經驗,以銜接未來相關產業,也使孩童在暑假期間能夠獲得運動技能及戶外專業知識的學習,讓期待每屆競晴釋fun的家長及孩子們,一樣能夠來到臺東享受山明水秀的環境,豐富暑期生活。

這次活動我們繼續採取去年的七天六夜模式,由於去年的全校性團康活動得到非常好的回響,今年也繼續沿用這個計畫,課程的部分,有棒球、桌球、柔道、足球、體操、射擊等六項專項體驗外,也配合USR山海中心規劃了原民技藝課程,原計畫整天的原民技藝活動由於天氣因素影響,被迫改為半天下午行程,上午原定課程決定讓小朋友進行室內的桌游活動,藉此活動增進隊輔與學員之間的默契,下午天氣轉晴後趕往加路蘭進行一股編的手還製作,也藉由當地老師的解說讓小朋友能夠了解當地文化與阿美陶的由來。

2025觀光菁英盃遊程競賽

連結與永續旅遊議題相關之機構或大學推動地域森川海旅遊行程

連結與永續旅遊議題相關之機構或大學推動地域森川海旅遊行程,特色體驗、遊程行銷活動專案。以觀光署觀光百大亮點為遊程設計主題,參加2025全國觀光菁英盃全國遊程設計競賽,學生人數3人,全國參賽175組,榮獲特優。

數位媒體與文教產業學系

產業專題-《山語光影》

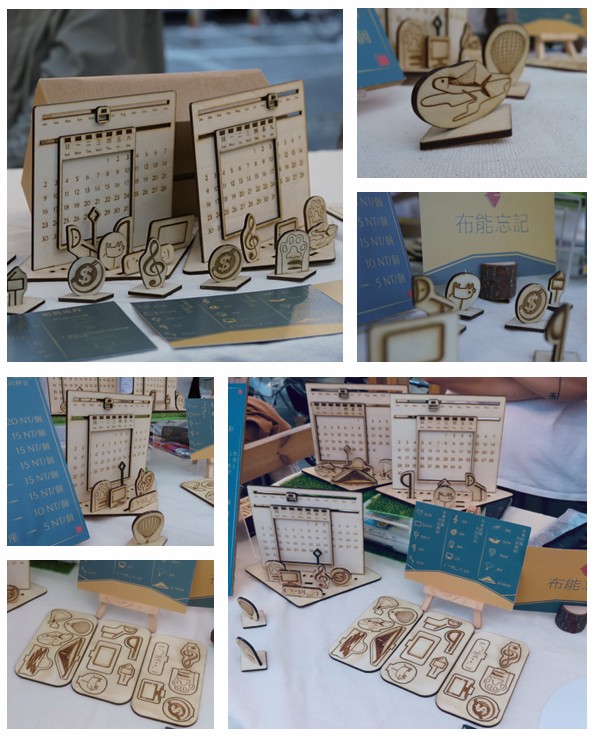

文創加值設計-《康市媒》

主題緊扣文化永續為核心,融合延平鄉永「康」部落文化底蘊與數「媒」系的創意能量,透過青年學子落地實踐的文創快閃「市」集,將部落人文地景帶入大眾生活中,實踐「用設計詮釋地方故事」的理念,課程舉辦五場實務展售市集。其中

■成果榮獲2025 Build-UP Taitung 臺東設計徵件暨展覽 社會設計組 銅質獎

■2025臺東縣政府首屆青年創新創業大賽 榮獲SDGs永續創新獎

卑南族文化AR桌遊設計

課程以卑南族文化為核心,運用 AR 擴增實境技術,將卑南族祭典、傳說與文化符碼融入桌遊設計,創作趣味與教育意義兼具的互動體驗。結合數位科技與原民文化,透過遊戲中的任務探索部落故事,以創新形式推動文化傳承,以遊戲為橋樑,親近並感受文化的深度與魅力。成果榮獲EGDA 2024 華人教育桌遊設計大賞-金獎、銀獎、ESG永續特別獎。

第15屆國際華文暨教育盃電子書創作大賽 教師組特優三

體育學系

國立臺東大學附設實驗國民小學「畢業成長營」

活動目標:

主動探索與學習、自我表達溝通與分享、 獨立思考與解決問題、 瞭解自我與發展潛能、團隊合作與領導、尊重生命與關懷

活動緣起:

人生學習與成長就是一連串的冒險與挑戰,讓孩子脫離舒適圈向大自然學習,營造安全的學習環境讓孩子放膽去冒險並探索自我,培養發現問題與解決問題能力,活動過程中透過探索與體驗促進團隊問題解決,最終完成自我實現得到滿足及自信。活動過程中利用團隊合作的力量,培養孩子發現問題與解決問題的能力,學會尊重生命,鼓勵學童自我察覺,重塑生命價值,繼而激發創造力,最後完成最終目標,而達到自我實現。附小之成長營活動配合東大體育學系規劃之數項戶外運動的課程,使附小學生能夠獲得多元學習機會及培養團隊合作的能力。東大體育系亦能增加教學實務實習經驗,在教學相長的同時,也能夠銜接未來產業。

戶外活動知能與技術-《出發內本鹿 x 山林文化交流 》山胡椒基地

主辦單位:山海部落遊憩教育中心、台東大學體育學系 協辦單位:國立臺灣師範大學公民教育與活動領導學系

- 透過無痕山林(LNT)原則,實作在戶外場域,透過專業的師資及實務應用,培養學生對山林環境應善盡的關懷與責任。

- 連結在地布農族山林生態智慧,強調族群人文與自然環境的永續性,加強對多元文化的認知能力。

- 「做中學,學中覺」學習登山基礎技能,提升登山安全及風險意識 ,實踐負責任登山活動。

潛⽔課-綠島潛水暨海洋公民科學人才培育

- 學員學習潛水開放水域技能,取得「開放水域潛水員(Open Water Diver)」證照資格。

- 助教學習潛水領隊技巧,取得「潛水長(Divemaster)」證照資格。

- 推動海洋公民科學活動,辦理淨灘以及ICC紀錄。

- 探索綠島海底世界,認識海洋生態。

山海跨領域模組

山林部落故事行銷-嘉蘭社區

本門課程是七天密集課程,培養學生將原住民文化與自然資源轉化為有影響力的行銷內容。課程涵蓋原住民智慧、數位影像技術及商業應用,強調理論與實務並行課程成果為記錄台東山林環境,並製作成果影片。學生在學習的過程中,包含要具備數位媒體剪輯能力、登山露營技巧、以及認識在地部落文化。

戶外實境遊戲與部落文化-新興社區

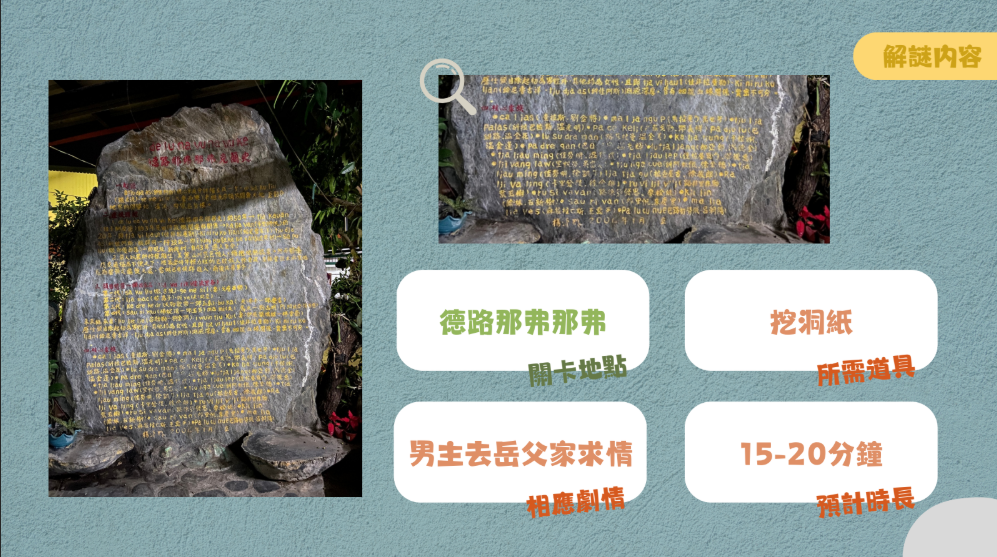

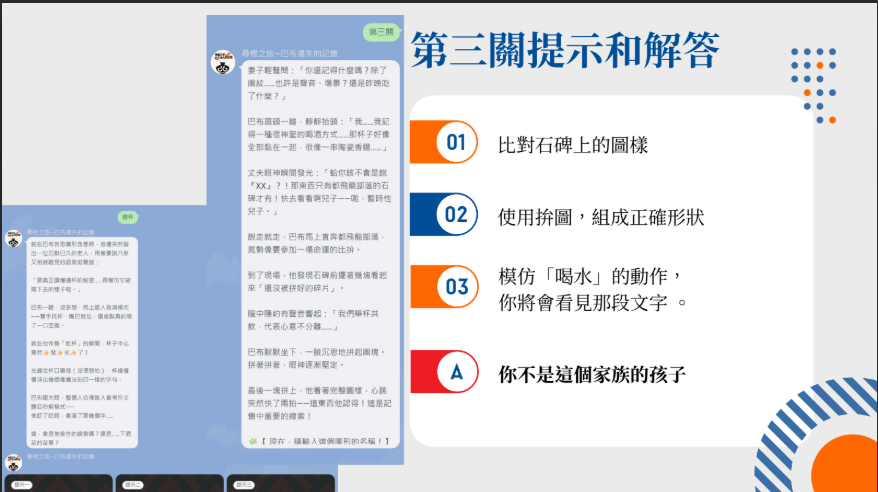

回到最初的起點

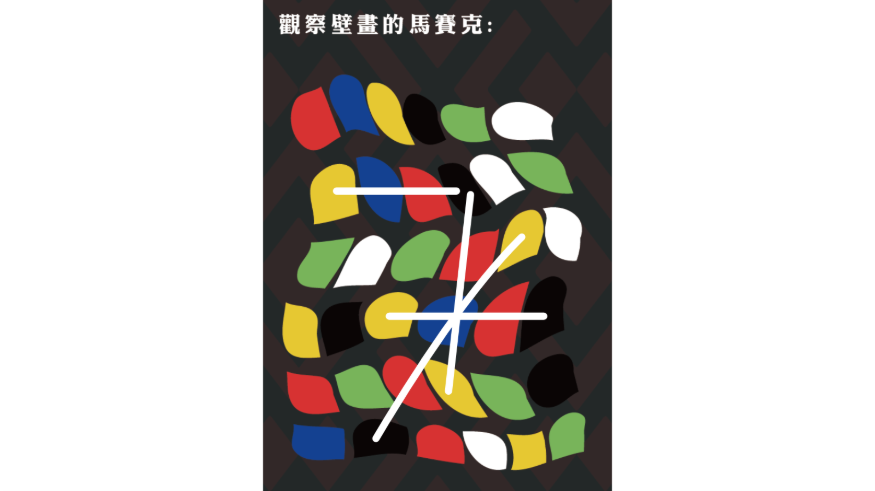

尋根之旅 —巴布遺失的記憶

海洋文化與遊憩探索-綠島社區

本課程旨在透過⽔域活動與跨領域實作,引導學⽣深入體驗海洋環境與⽂化,培養以下能⼒:

(⼀)海洋環境與⽂化認識:理解東海岸綠島地區的海洋⽣態與在地⽂化特⾊。

(⼆)⽔肺潛⽔技能養成:習得基本⽔肺潛⽔技能,強化⽔下活動的安全意識與操作能⼒。

(三)⽔下攝影與數位剪輯能⼒:學習使⽤⽔下攝影器材,進⾏影像紀錄與後製剪輯。

(四)環境⾏動與永續思維:實踐低衝擊潛⽔與淨灘⾏動,提升對海洋保育的責任感。

(五)團隊合作與冒險學習精神:透過團隊任務與反思活動,促進⼈際互動與⾃我挑戰。

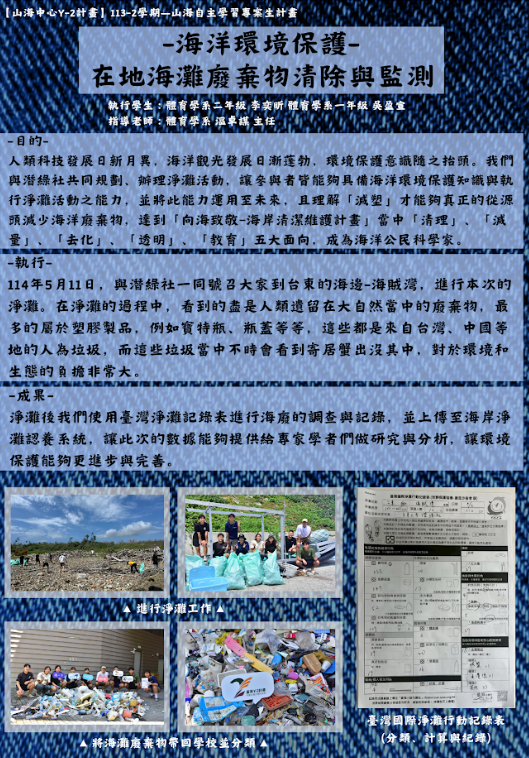

山海自主學習專案

計畫名稱: 海洋環境保護–在地海灘廢棄物清除與監測

體育學系二年級 李奕昕、體育學系一年級 吳盈宣

指導老師: 體育學系 溫卓謀 主任

計畫目標:

人類科技發展日新月異,海洋觀光發展日漸蓬勃,環境保護意識隨之抬頭。我們將與潛綠社合作,藉由共同規劃、辦理淨灘活動,讓參與者皆能夠具備海洋環境保護知識與執行淨灘活動之能力,並將此能力運用至未來,且理解「減塑」才能夠真正減少海洋廢棄物,達到「向海致敬–海岸清潔維護計畫」當中「清理」、「減量」、「去化」、「透明」、「教育」五大面向,成為海洋公民科學家。

執行大綱:

一:海洋廢棄物與海洋環境保護知識

二:認識與學習填寫 ICC 國際淨灘紀錄表

三:規劃、辦理淨灘實作

四:分析淨灘結果、反思並進行成果紀錄

傳統藝術與部落體驗之編織實作

美術產業學系四年級 林承歡

指導老師 : 鄭肇祺老師

計畫目標:

在山海中心的開課協助下,我修讀了不少田野、山林、海洋相關的課程,增添相關知識涵養。其中課堂中有很多走向戶外親近部落的機會。也拜訪許多與校方長期合作的部落,如:金峰、加路蘭、富岡、太麻里…等區域。而我也因為課堂的旅遊實踐,認識到許多台東當地植物,像是馬告、月桃、魚腥草、雷公根、紅刺蔥…等。過往我的城市生活經驗相較單一,對植物的認識有限,這些體驗使我加深對植物的認識與好奇。選擇修讀自主學習學分,也希望我能結合大學期間,以及在本系-美術產業學系上所學到的手作精神,進行對培育生活嗜好的美學與應用。希望利用課堂外非固定的時間,來學習原住民編織,完成一件立體造型的居家擺飾作為期末成果發表。

執行大綱:

一、編織在部落生活中的應用

二、過程紀錄

三、完成結果

築一屋・煮一食:走進魯凱家的味道與記憶

文化資源與休閒產業學系三年級 陳名謙 (Rice 兒少教育團隊)

指導老師 : 鄭肇祺老師

計畫目標:

一、驗收每週二到訪陳家石板屋學習傳統農業知識與族語的成果,提案人使用霧台魯凱語介紹作物名稱,再由陳老師的協助補充更多知識。

二、落實大學社會責任,鼓勵大學生從事部落傳統文化服務,提供兒少陪伴教學並協助文化保存。

三、大學生與魯凱族兒少到訪石板屋,用五感體會魯凱的味道與記憶。

計畫特色:

一、活動設計由 1 大學生帶領 1 位魯凱族兒少,讓活動跳脫僅參訪的單向交流,反而透過與人互動學習尊重異文化,感受文化不侷限血緣的命脈,而是人生活的方式,減少因為不理解的刻板印象與歧視。

二、本活動以道地的生活化魯凱生活為設計要點,又增添以樂高形式拼出石板屋的課程,增加兒少互動的趣味性。